<人口増、でも空き家が増加はなぜ?🏘️>

1.人口増加地域、空き家も増加:

リフォーム業者様を探す途中で、首都圏のとある郊外の市(人口10万人以下)の人口データを見ていると、不思議な現象に気づきました。この地域は、郊外とは言っても、近隣に昭和の高度成長を支えた有名な工業団地がある地域です🏭。

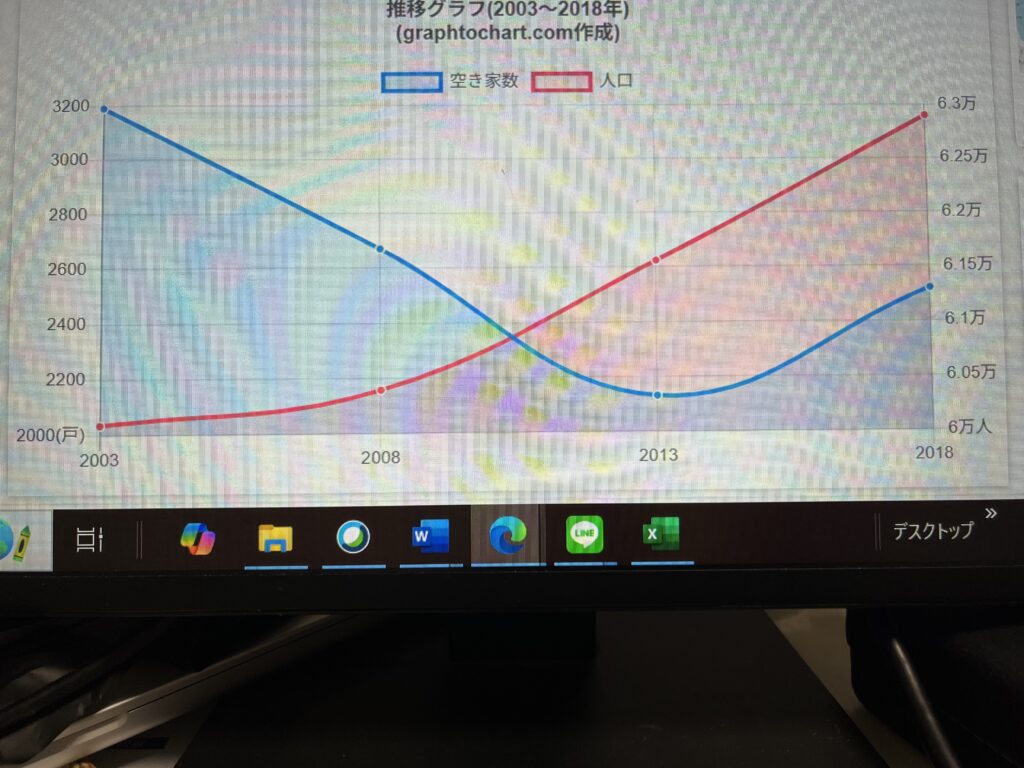

具体的には、2003年~2013年頃までは人口増加によって空き家数が減少。ところが2013年頃に空き家数が最少に到達後は、2018年まで5年連続で人口増加と空き家数の増加が同時進行📈🏚️。(その後のデータはまだ無し)。

「人口減少地域では、空き家が増加」(※)というのが通常の感覚だと思います。実際にそのような報道や研究もよくあります。

🔗 https://www.nhk.or.jp/minplus/0145/topic001.html

🔗 https://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~tetsuta/jeps/no17/imai.pdf

ですから、(※)の裏返しで、「人口増加地域では、空き家が減少」するものと思い込んでいました。ところが、データではそうなっておらず、逆に「人口増加地域では、空き家が増加」となっていました。

あれ?🤔 これはどういうことなのでしょうか?「人口減少地域では、空き家が増加」というのはすぐに分かりますが、「その逆は必ずしも真ならず」、つまり「人口増加地域では、必ずしも空き家が減少するとは限らない」という仮説が成立しそうです。

2.人口増加地域において、空き家数が増加するのはなぜ?

それでは、どうして上記1.のような不思議な現象、つまり「人口増加地域で空き家が増加」「人口増加地域は、必ずしも空き家が減少するとは限らない」という状況が生まれるのでしょうか。その理由を考えてみると、以下のような点が挙げられると思います。

✓①新たに転入して来た世帯が、既存の空き家に入居するのではなく、新築住宅に入居を希望していること🏡。 (こちらは、土地から新築の場合と、既に建築済みの建売住宅の場合の両方があると思います。)

✓②新築志向の強さ。私の実家も正にこのパターンでした。新築に至るまで、母が定期的に「住宅画報」のような分厚い雑誌 を楽しみに読んでいた姿や、新築工事開始前の地鎮祭の写真を見たなつかしい思い出がよみがえります📖🏠。

✓③「間取り」や「設備」など、空き家の各種条件不足。既存の空き家が、新たな移住者のニーズ(立地、広さ、状態)を満たせず、古い間取りや状態の劣化を理由に選択肢から排除されてしまうこと📉。

この点は、ある程度の資金力のある世帯が、各種の居住ニーズを満たさない中古よりも新築を好むことは容易に想像できます💰。もちろん、資金力の無い世帯の場合は、中古空き家を選ばざるを得ないと思います。

結果的に「人口増加地域で空き家が増加」しているということは、移住世帯のうち「土地から新築する資金的余裕のある世帯」の方が、「資金的余裕がなく既存中古住宅に入居せざるを得ない世帯」よりも多いのだと推定されます🏗️。

✓④空き家の所有者が、様々な理由で売却や貸出しを希望しない場合、新たな住民が空き家の情報にアクセスできないため、結果として新築住宅を選ぶことにつながっていること🔒🏚️。

「様々な理由」としては、例えば以下の様な点が挙げられます。

a)親世代から相続・承継した実家には、古くからの大切な思い出が詰まっているため、売却に積極的になれない🧓🏡。

b)相続手続きの際に、兄弟など相続人の間で、売却or貸出しの選択で意見がまとまらない💬。

c)売却するにせよ、貸出しするにせよ、その前提となる残置物処分をどうして良いか分からない🧳❓。

d)間取りが古かったり、雨漏りや外壁の傷みなどの要修繕箇所が多いにもかかわらず、どのようにリフォームして良いか分からない🛠️。

e)リフォームすべき箇所は分かるが、悪質リフォーム業者にぼったくられたくない😟💸。

f)残置物処分も、リフォームも完了したが、どのように貸出し手続きをしたらよいか分からない。また、いくらで貸し出したら良いか分からない( 「相場家賃」の調べ方が分からない)📉。

✓⑤上記同様、「流通」の観点からの理由になりますが、不動産業者による既存空き家の売買の仲介(代理・媒介)が適切に行われない場合、新たな住民が既存空き家の情報にアクセスできず、結果として新築住宅を選ぶことにつながること🏘️🔄。

✓⑥高齢化と相続問題。郊外の都市では、親世代が亡くなり、家が相続された後も相続人が遠方に住んでいることも多く、その場合には相続された実家の管理が困難となり、その結果空き家のまま放置されるケースが増えること⚰️🏚️。

✓⑦住宅供給過剰。新築住宅の建設が継続している郊外の都市では、新築住宅の宣伝に力が入れられるため、既存の中古住宅は「後回し」にされ相対的に空き家が増加している可能性があること📰🏠。

この背景には、必ずしも一方的に否定されるべきではない事情もあろうかと思います。例えば、中古物件を解体・更地にして新築物件を建築することには、建築資材🏗️や建築関連人材👷♂️の活躍を通じた景気刺激📈の側面があります。また、それを金融面💴で支援する銀行側にとってみれば、融資実績📊の積み上がりというメリットもあります。

「新築一辺倒🏘️」となる場合には「スクラップ・アンド・ビルド♻️」というマイナスの側面が浮かび上がりますが、見方を変えれば、「景気刺激」というプラスの側面も見えてきます。「言うは易く🗣️」ですが、要はバランス⚖️なのだと思います。

なお、「新築住宅🏡の宣伝📣に力が入れられる」点につきましては、不動産会社🏢の「事業収益性💹」の観点からも補足させていただきます。即ち、新築住宅は「売買仲介📝」案件として宣伝される場合と、「不動産業者が自ら売主🏠」となる案件として宣伝される場合の両方があります。

「売買仲介🧾」による手数料受領は宅建業法📕上の制約を受けますが(後述)、「自ら売主となって🏠」利益を上乗せして販売する場合には、そのような制約が少なくなります。結果として、売買仲介案件よりも、「自ら売主」となる案件の方が、はるかに収益性が高く📈なる場合もあるため、「古くて痛みのある低額中古物件💔🏚️」よりも、「見栄えの良い高額の新築物件✨🏡」を「自ら売主として」販売する方に力が入るのは自然な流れです。

新築物件を「自ら売主として」販売せずに、「売買仲介案件💼」として販売する場合であっても、「古い低額中古物件🏚️」よりも「綺麗な高額新築物件🏠✨」の方が「成約確率🔑」という点でも有利です。このため、中古物件が後回しにされるのも仕方ない面はあると思います。私が不動産業者であるとすれば、当然、そういう選択を否定しないと思います。

なお、仲介手数料💰に関しまして。宅建業法上、400万円以上(税抜)の売買取引において、不動産仲介業者は売り手または買い手の一方から売買代金(税抜)の3%+6万円を仲介手数料として受領可能です。

民法の原則は「双方代理は禁止🚫」ですが、当事者間の合意があれば、不動産仲介業者は売買の両当事者の代理として、双方から3%+6万円の受領も可能です。いわゆる、「両手🤲」取引と言われる取引形態であり、収益性アップ📈のために不動産会社が物件情報を囲い込みたがる理由の一つと言われています。物件情報を囲い込み🔐、広く公開しなければ、売主から預かった物件の買主を自ら発見できる可能性が高まるためです。以上の理由から、中古物件の成約が遅くなる⏳可能性があることも、予め想定しておくと良いと思います。

✓⑧利便性の偏り。駅🚉や商業施設🏬へのアクセスが悪い地域の空き家は、移住希望者にとって魅力が低く、選択肢から外れるため、「空き家🏚️」の需要が発生しにくいこと。

✓⑨政策や補助の不足。空き家を活用するための支援策(リフォーム補助🔧や税制優遇💸)が不十分である場合、空き家の所有者が自分の物件を活用する動機が薄れ、結果的に空き家の増加📈が助長されてしまうこと。

✓⑩賃貸市場の選択肢の増加。移住者が賃貸物件を好む場合、新築賃貸アパート🏘️やマンション🏢が好まれ、古い空き家(戸建など)は賃貸市場での競争力📉が相対的に低下してしまう可能性があること。

特に和室🪑の多い古い戸建🏚️は、そのままでは借り手が少なくなるリスク⚠️があります。ただし、コストパフォーマンスの良い「和室の洋室化🛠️」リフォームにより、このリスクを低下させることが可能です。要は「リフォームコストと賃料とのバランス💵」です。私は実際に、この「低コストでの和室の洋室化」を通じて、3年以上入居いただいています(2025年4月末現在)。

3.まとめ:

本記事の1.では実際のデータ📊から「人口増加地域において、空き家数が増加する場合もあること」を紹介しました。

そして2.では、その理由として推定されることを述べて参りました。理由をカテゴリー別に分類してみますと、以下のように整理できると思います。

a)需要側(新規移住者)のニーズ:利便性、間取や設備。上記2.の①②③⑥⑧⑩。

b)供給側(空き家の所有者)の事情:同上③④⑦⑧

c)流通における事情(不動産仲介会社):同上④⑤⑦

d)その他の事情(政策による支援):同上⑨

新築賃貸アパート🏘️やマンション🏢が好まれるのは当然とも言えますが、その分、賃料も相対的に高い💰です。このため、「低コストでの和室の洋室化🛠️✨」を実施できれば、その分、家賃を低めに設定可能です。「リフォームコストと賃料とのバランス⚖️」がポイントです。私は実際に、この「低コストでの和室の洋室化💡」を通じて、3年以上入居いただいています(2025年4月末現在)。

空き家の増加を「問題⚠️」としてことさらに(必要以上に)強調する報道が多いように思います。それはあたかも、「空に向かって吐いたつば(唾)が、自らに降りかかる💦」あるいは、「みずから墓穴を掘っている⚒️」ようにも感じることがあります。「問題」としてとらえることを否定はしませんが、そうであるならば、同時に「可能性🌱」にも言及・検討する必要があると考えます。

次回の記事No.5以降では、そいういう意味での「可能性✨」についても考えてみたいと思います。「可能性」を考えるためには、まずは「事実」 「現状」🧭」を、感情を交えず正確・客観的に把握する必要があります。このため「身近な自治体の空き家数・空き家率🏘️📊」を把握することから始めたいと思います。次回以降も楽しみにしておいてください🎉。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました😊。