前回の記事では、日本全体の総住宅数と空き家数(率)という大きな視点から、もう少し視点を絞って都道府県レベル、具体的には埼玉県について見てみました。

今回は、更に視点を絞った市町村レベル、具体的には名古屋市を一例として見てみたいと思います。視点が広すぎると肌感覚で分かりづらいですが、視点を絞ると実感の度合いが増すと思います。🔍🏘️

1.「自治体」と「空き家」の関係:🏢📊

「空き家」に関する各種統計データは、各都道府県・市町村レベルでかなりのものが揃っています(※1)。これだけデータが揃っているのなら、そのデータを収集・公開した自治体として、もう一歩進んで、「それら空き家の解消お手伝い」をしていただいても良いのでは?と思います。🗂️🤝

(※1)以下例示:

-総務省統計局「住宅・土地統計調査」(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html)

-国土交通省「空き家対策の推進に関する特設ページ」

(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya/) e-Stat(政府統計の総合窓口https://www.e-stat.go.jp/)📈

ちなみに、某市の市役所に「空き家」の情報を電話で照会すると、「不動産業者に聞いて欲しい」と言われたことがあります。「〇〇市 空き家バンク」という様な形でインターネットで積極的に「空き家に関する情報」を公開している市町村と、情報公開に消極的な市町村とが混在している模様です。📞💻

市町村が積極的に空き家の解消に取り組むことに対しては、「民業圧迫」というような批判もあるかもしれません。ですが、過度に気にする必要はないと思います。⚖️ そう考える理由は以下2点です。

① 空き家の増加は著しく、増えることはあっても減ることはなく、解決のためには民間・行政の協力による「総力戦」の覚悟が必要であること。💥

② 行政は元々、民間企業や個人の経済活動により得られた各種の地方税(都道府県税・市町村税)https://koumuin-news.com/tihouzei/を原資として運営されていること。💰 言わば民間企業や個人は、各自治体にとって「スポンサー」(運営資金の提供者)としての側面があること。このため、企業や個人へ空き家に関する情報提供を促進することは、「持ちつ持たれつ」の関係につながり、結果として空き家問題解消のスピードアップにつながること。

②の点につきましては少し補足させていただきます。✍️ 「民間企業や個人の経済活動により得られた各種の地方税」を原資に公的機関の活動が成立していることを理由に、公的機関を軽視する意図はありません。

時代により「公務員の質」の変化や低下があるとも言われますが、私自身は、基本的に公務員の方々へ敬意を払っています。私の父方・母方の祖父は共に国家公務員であり、「公僕」としての公務員が「日本の近代化・戦後の復興の過程で果たした役割」には、非常に大きいものがあると考えています。

実際、母方の祖父は兵学校を経て出陣、1942年6月にミッドウェーで「我々子孫のために」戦死しています。父方の祖父は内務省勤務、3度の戦争(日清/日露/太平洋戦争)を生き延び、祖国の復興に貢献。

どちらも、祖国日本のために「公務員」として多大な貢献をしており、その子孫としての私自身が父方・母方の祖父を敬うことは即ち、「公務員」に敬意を払うことでもあるからです。👴🇯🇵

以上の点を踏まえながらも、敢えて申し上げれば、自治体の方々は、「遠慮なく」、もっと積極的に民間企業・個人と協力し、支援いただいても良いと思います。💡🤲「民業圧迫」との批判も何のその、民間企業・個人の支援を通じて、結果的に「空き家問題」の解消が実現するのであれば、公僕として「公共の福祉」へ貢献することにもつながるからです。

2.名古屋市の取組み事例:🏙️🚀

上記1)の視点から以下の名古屋市の取組み事例は興味深いものでした。即ち、「一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、浜松市等で構成する「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が経済産業省中部経済産業局と連携し、当地域からグローバルな活躍を目指すスタートアップ企業を集中支援する「J-Startup CENTRAL」に選定された企業の事業を紹介するものでした。https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000167258.html

そのような企業の活動の一例として、「スタートアップ企業による空き家問題への取り組み」事例や、「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」(自治体における専門家等と連携した相談窓口の整備や、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本的対策に取組むモデル的な取組について支援を行い、その成果を国土交通省が全国へ展開を図るための事業)が紹介されていました。

ただし、この「官民協力」活動や選定企業の事業の中身を詳細に確認した訳ではありませんので、これらを手放しで賞賛するものではありません。「このような意欲的な取り組みが実際に行われている」ことの紹介自体が目的であり、実際の取組内容の深堀りや、その評価等については、人それぞれであることは言うまでもありません。

注目すべきポイントは、少なくとも「空き家」に悩む個人が孤立して悩む状態が続くことに比べれば、このような官民協力による取り組みが実施されていることだと思います。🌉💬ただし、「スクラップ・アンド・ビルド」の推進であってはいけないと思います。⚠️

3.名古屋市の住宅関連データ:📑🏠

(1) 新築着工戸数:

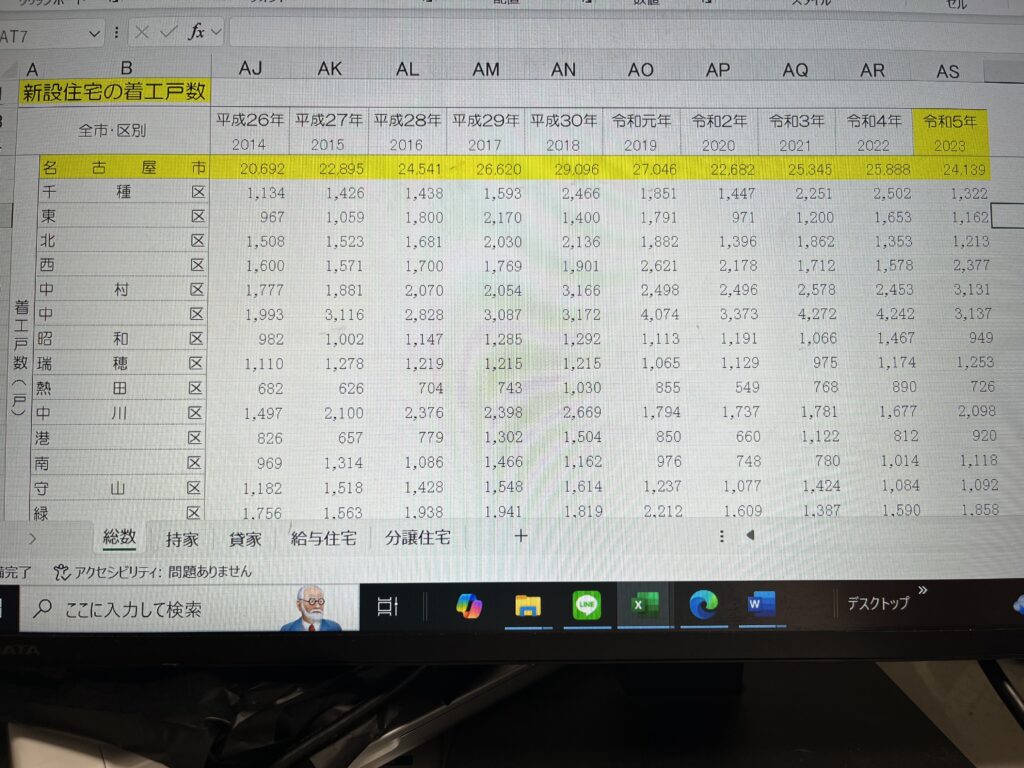

名古屋市の2023年(令和5年)新築着工戸数は24,139戸でした。📅🧱

https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-3-5-3-0-0-0-0-0.html

戸数内訳は以下の通りです(降順)。中区(3,137戸)、中村区(3,131戸)、西区(2,377戸)、中川区(2,098戸)、緑区(1,858戸)、千種区(1,322戸)、瑞穂区(1,253戸)、北区(1,213戸)、東区(1,162戸)、南区(1,118戸)、守山区(1,092戸)、名東区(1,021戸)、昭和区(949戸)、港区(920戸)、天白区(762戸)、熱田区(726戸)。

(2)住宅総数・世帯数:

名古屋市の令和5年10月1日時点の住宅総数は1,310,600戸、世帯数1,137,200世帯、1世帯当たり住宅数は1.15戸となっています。📊

(3)空き家数・空き家率:

上記(2)の住宅数1,310,600戸のうち、居住世帯のある住宅は1,128,700戸、居住世帯のない住宅のうち空き家は173,000戸、空き家率13.2%でした。📉

上記(1)の名古屋市の2023年(令和5年)新築着工戸数24,139戸が、上記の空き家数173,000戸に占め割合は約14% (24,139戸/173,000戸)となっています。

(4)解体?貸出し?🏗️🔁

上記(3)の「新築着工戸数24,139戸が空き家173,000戸の約14%」という数値だけを見て、「空き家数の14%にも相当する新築物件が建築されている」と批判するのはやや拙速に過ぎるかもしれません。批判すべき事情、例えば「まだ十分使えるのに解体して新築」される様な例がどれくらいなのか、諸事情による解体して新築しなければならなかった事情など、個別の事情を吟味しないことには、説得力のある批判はできません。

「解体」という選択をせざるを得ないような事情については、例えば以下のような内容も考慮する必要があると思います。

a) 自宅として利用する場合(自分が居住、または別荘利用):

①空き家が老朽化し、利用価値が無い場合、解体し新たな土地利用を図る方が効率的(主に都市部)。

②空き家に倒壊の危険性がある場合、修繕よりも解体が安全性確保の観点から優先。

③修繕費用が高額になる場合は、解体➡新築の方がトータルコストが安価になる。

④国土交通省が実施する「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」の一部が解体を重視しており、政府の政策がこの方向性を後押ししている可能性があること。

⑤上記④の影響のせいか、多くの自治体では修繕促進の政策よりも、解体・再利用を支援する政策の方が積極的に進められている可能性があること。

b) 貸家として利用する場合(自分は住まず、第三者に貸出す場合):

✓貸家として利用する場合にも、上記「自宅として利用する場合」の①②③④⑤は同様。

✓空き家を貸出し目的で修繕したとしても、多額の修繕費用の回収が難しい場合がある。そのため、解体して新築や別の利用に切り替える方に経済合理性がある場合がある。

✓修繕しても、空き家が立地的に魅力のない場所の場合、借り手がつかないリスクがある。(都市部であれば有望であっても、地方の場合は必ずしもそうではない。)📍📉

以上より、「スクラップ・アンド・ビルド」は確かに効率的で現実的な選択肢ではありますが、すべての空き家に適用するのが最善策とは限りません。🏚️➡️🏡

古い建物には歴史的・文化的価値があるものも多く、それを修繕し再利用することで地域の魅力を高めたり、持続可能な開発に寄与したりすることも可能です。🌱🏯

そのため、月並みな結論とも言えますが、「解体」と「修繕」の両方をバランスよく進めることが理想的ではないかと考えます。空き家の状況や地域ニーズを細かく分析し、それに応じた適切な方策を講じることが重要と思います。例えば、立地条件や建物の状態によって解体か修繕かを選択する仕組みや、修繕費用の補助を充実させる政策などが効果的かもしれません。💡📋

この点では、「全く知らない土地で、長年空き家として放置されていた戸建」を修繕する場合には、未知の情報が多く(最悪は解体の必要性)、修繕のハードルが高くなると思います。🌐🔧

これに対し、「つい最近まで親や親族が住んでいた戸建」の場合には、痛みや不具合箇所が比較的明らかでもあり、「全く知らない土地で、長年空き家として放置されていた戸建」の修繕に比べてはるかに「解体せざるを得ないリスク」は小さいと思います。このため、「お困り空き家」については、「かしこい修繕・貸出し」が一つの有力な選択肢となります。🏚️✨

以上、ここまでお読みいただきありがとうございました。